こんにちは。行政書士の長井です。

行政書士試験の合格を目指す受験生へ向けたこの記事では、特に気になる記述問題に焦点を当て、合格に不可欠な戦略と対策を紹介します。択一問題や多肢選択式問題と並ぶ記述問題の重要性、個人的な受験経験、そして予想情報の取り扱い方について解説し、効果的な学習方法を提案します。行政書士試験の厳しい壁を乗り越え、目標達成への確かな一歩を踏み出すための指南書として、ぜひご一読ください。

1、合格基準と記述試験の重要性

(1)前説

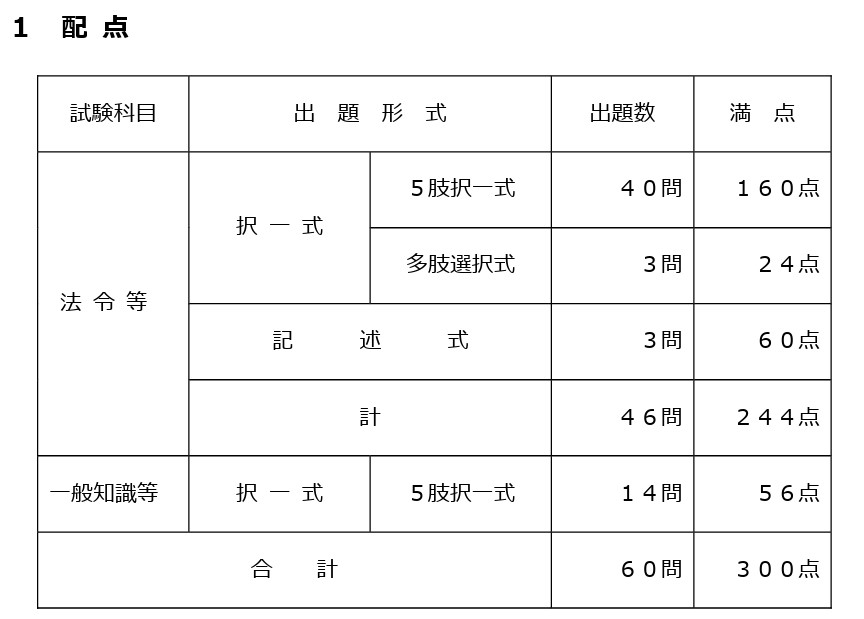

行政書士試験に挑む受験生の皆さんは既に知っているかもしれませんが、試験の配点を見ると、択一式問題が40問で合計160点、多肢選択式問題が3問で24点、一般知識が14問で56点となっています。そして、特に注目すべきは記述式問題で、3問で60点となっています。この配点を理解することは、試験対策を立てる上で非常に重要です。

(2)記述問題の重要性

一般知識で基準点をクリアした受験生は、最低24点は確保していることになります。合格基準が180点であるため、残り156点をどのように確保するかが鍵となります。元々学力の高い受験生は、択一式や多肢選択式、一般知識の問題だけで合格点に達することができますが、合格が「記述試験の結果次第」となる受験生も少なくありません。特に、ギリギリの学力の受験生にとっては、記述試験の採点が合否を分ける重要な要素となります。

(3)採点の傾向

多くの受験生が気づいているように、択一式問題が難しく平均点が低い場合、記述試験の採点が比較的甘くなる傾向があります。逆に、択一式問題の平均点がいい場合には記述試験の採点が厳しくなることがあります。これは「部分点」の考え方と関連しています。

ここからは私個人の見解なのですが、そもそも行政書士の人数は行政書士会で一定数確保するようになっていて、何かしらの理由で廃業すればその補充をしなければならず、欠員が少ない年は補充をしてしまうとさらに飽和状態となってしまうことを懸念して補充を控えていると思います。そして、欠員数と合格者数の関係においては、過去のデーターから「合格者の何割が登録する」という事実に基づき、必要な合格者数が割り出されることになります。

要は、欠員数に応じてその年の合格者数が決められているということです。記述以外で合格ラインを超えている受験生、あるいは、一般知識で足切りされた受験生、記述で60点をプラスしても180点に届かない受験生はその調整枠には入らず、「記述次第」という受験生がその対象となっているのではないかと私は思っています。

2. 私の体験談

私は過去に4回行政書士試験を受験し、記述問題の得点が合否を分けた年もありました。合格した年は、択一問題が特に難しく、多くの受験生が低得点に終わったことを耳にしました。私自身も記述問題で高得点を獲得しなければ合格できないと感じていて、半ば合格をあきらめていました。しかし、結果的に記述問題での得点が合格につながりました。この経験から、記述問題の重要性と適切な対策の必要性を実感しました。

4年も勉強していたので本来なら記述抜きでの余裕の合格を目指したかったのですが・・・

3,「予想」情報への注意

行政書士試験を受ける多くの人が、特に記述問題の点数に関心を持つことが一般的です。よく「記述で高得点を取れば合格できる!」と考えがちです。そんな中、気になるのが、行政書士試験の予備校が発表する出題予想やインターネット上で見かける「今年の記述問題は〇〇が出る!」といった情報です。

しかし、こうした情報を全て鵜呑みにすることは得策ではありません。予想を立てる人々は行政書士試験の試験センター職員でもなければ、変な話し予知能力を持っているわけでもありません。約1000条にも及ぶ民法の条文からわずか2問を予想することは非常に困難なことです。確かに、過去の傾向を分析して「次はこれかもしれない」という推測は可能ですが、最終的にどの問題が出題されるかは、本試験当日の13:00になるまで誰も分かりません。

このような予想情報は、鵜呑みにするのではなく、学習の一環として参考にするくらいに留め、幅広く学習することが大切です。また、記述問題の予想に関しては、私自身の経験を含めた別記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

4,効果的な対策について

効果的な対策の一つとして挙げられるのは、過去に択一形式で出題された問題が、数年後に記述形式で出題される傾向にあることを踏まえることです。

このため、過去問を解く際には、単に正解か不正解かを判断するだけでなく、問題の解説を読み込み、特に重要なポイント(例えば太字で示されている部分など)をしっかりと理解することが大切です。

また、なぜある選択肢が正しいのか、逆に不正解の選択肢がなぜ誤りであるのかという理由を明確に説明できるようにすることも重要です。これらの練習は、記述式の問題に対する対策となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回、行政書士試験を目指す受験生にとって重要な「記述対策」に焦点を当ててご紹介しました。主なポイントは以下の通りです。

1,できるだけ記述試験に頼らず、選択問題で合格基準点以上、またはそれに近い得点を目指すこと。

2,予想問題は参考の一つとして考え、広範囲にわたる学習をバランス良く進めること。

3,記述試験対策として、過去の択一問題を深く理解し、説明できるレベルまで練習を重ねること。

行政書士試験は範囲が広く、難易度も高いですが、目標とする合格に向けて、ぜひ努力を続けてください。一生懸命取り組んだその努力は、必ずや報われるはずです。私自身の経験がそれを証明しています。