こんにちは、行政書士の長井です。行政書士試験の受験生として、自分に合った効果的な学習方法を見つけ出すことは、この難関試験を突破するための重要な鍵です。そこで今日は、私自身の体験をもとに「書く」学習法の実際の効果について掘り下げて考えてみたいと思います。

1. 私の経験

私が行政書士試験の受験生だった当時、「書くことで記憶に残りやすい」この方法に大きく依存していました。講義で学んだ内容、講師が重要だと強調したポイント、さらには問題集の問題とその解答まで、ありとあらゆるものをノートに書き留めました。そして、情報を視覚的に際立たせるために、様々な色のマーカーを駆使した結果、一見すると非常にカラフルで情報量豊富なノートが完成しましたが、後に振り返ってみると、色を使いすぎて何が本当に重要だったのかを見失ってしまうという、少し笑えるような事態にも陥りました。

初年度はまだ勉強方法を模索していたために、この「書きまくり戦法」で臨んだ試験では、まったく思うような成果を得られず、知識がしっかりと定着していないことを痛感しました。この経験を踏まえ、翌年からは書く量を大幅に減らし、より実践的な問題解決能力を養うための答練重視のアプローチに切り替えました。

2. 目的を明確にすること

「書く」学習法を振り返ってみると、その行為自体に一種の満足感を覚えていたことに気づきます。形に残るため、一生懸命がんばった証として自己評価ができるわけです。しかし、行政書士試験のような難関試験の場合、この自己満足は時に学習の本質から目を逸らす原因となり得ます。多くの学生が陥りがちなのが、美しく整理されたノートを作成することに注力しすぎる点です。しかし、重要なのは、そのノート作りが本当に知識の定着や学力の向上に寄与しているかどうかです。

効果的な「書く」学習法とは、単に情報を書き留めることではなく、「なぜ書くのか」という明確な目的を持って行うことです。例えば、試験直前に確認するため用のノートに覚えるべき内容を抜粋して書き留める、外出時にも素早く確認できるような手軽なノートを作成するなど、具体的な目的を持って「書く」ことが重要です。

このように目的を持って取り組むことで、学習効果を最大限に引き出し、試験でのパフォーマンス向上につながります。

3. 書くが必須な分野

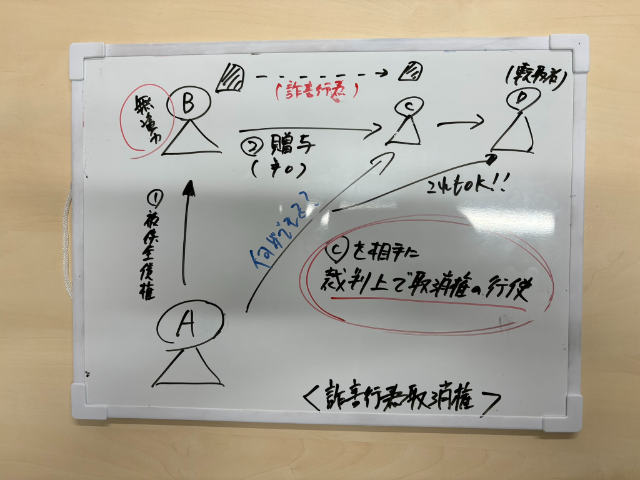

もちろん、すべての分野で「書く」ことが不効率というわけではありません。特に法律学習のような複雑な概念や関係性を理解する際には、書くことが理解を深める上で非常に有効な場合もあります。

例えば、民法では、債権関係や契約の成立といった複雑な関係性の人物が登場します。(よく問題にある「AがBの・・・で、Cは・・・」といったフレーズのことです)これらを頭の中だけで整理しようとすると混乱することがありますが、関係図を書きながら学習することで、より明確に理解を深めることができます。

この場合は雑用紙などに登場人物の関係図を書きながら理解していきます。私の例を紹介すると、100均で売っているA4サイズのホワイトボードを買ってきて、それに毎回書き込み、次の問題に進むときは消してといった具合に使っていました。

行政法などでも、例えば「聴聞の流れ」など書きながら理解していくことも効果的です。

まとめ

今回は、「書く」学習法について、私の体験を交えながらその効果についてお伝えしました。

重要なのは、単に多くを書くのではなく、何のために書くのかという目的を明確に持つことです。また、すべての分野で「書く」ことが効果的とは限らないため、その方法を選択する際には、自分が何を学び、どう理解を深めたいのかをしっかりと考えることが大切です。

行政書士試験の勉強は大変な道のりかもしれませんが、効果的な学習方法を見つけ、自分なりのペースで進めていけば、必ずや目標に近づくことができるはずです。

日々の勉強は大変かもしれませんが、最後まで諦めずに、一歩一歩前進していってください。受験生の皆さんが合格する日を心から願っています。